Mit den notizen zu Architektur und Bildung legen wir eine wachsende Sammlung von Beiträgen rund um Architektur und Bildung vor.

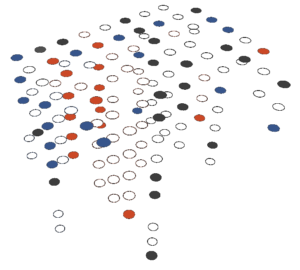

Jede Notiz, jeder Beitrag hat eine Leitfarbe, um Ihnen die inhaltliche Verortung sichtbar zu machen: Rot-Orange vertritt Notizen aus der Ebene der Architektur, Blau jene aus der Ebene der Bildung und Grau alle anderen, etwa allgemeine Beiträge, genauso wie gemeinsame, im besten Fall transdisziplinäre. Zudem ist jede Notiz über eine dreistellige Ziffernfolge zu identifizieren.

Um der zunehmenden Zahl der Notizen Raum und Struktur zu geben, haben wir ein System vorbereitet, das wir „Tafelraum“ nennen und das uns als eine Art dreidimensionales Inhaltsverzeichnis dient. Dieser Raum, den Sie sich als Würfel vorstellen können, wird in drei Dimensionen (XYZ) aufgespannt: wesentliche inhaltliche Zugänge und Felder (X), dann deren Gliederungen in inhaltlicher, struktureller oder formaler Hinsicht (Y) und schließlich konkrete, detaillierte oder vertiefende Darstellungen bzw. Betrachtungen (Z).

Zur Orientierung und auch zur inhaltlichen Zuordnung in diesem System haben wir jeder Notiz eine dreistellige Ziffernfolge von 100 bis 999 zugewiesen. Jede Ziffernstelle (Hunderter-, Zehner-, Einerstelle) steht dabei jeweils für eine Dimension. So entsteht Platz für 900 Notizen, genug Raum also, um in alle Richtungen zu wachsen. Die bereits publizierten Notizen finden Sie in der unten stehenden Übersicht zum Download, die aktuellsten regelmäßig unter „neues“.

Eine ausführliche und illustrierte Erläuterung der dreidimensionalen Darstellung (den Tafelraum) finden Sie in einem Beitrag von Michael Zinner hier. Eine zweidimensionale Darstellung (die Tafel), die sowohl dem Überblick dient, als auch – wenn gewünscht – das eigenständige Dokumentieren im Ausdruck als „Blattsammlung“ oder „Loseblattwerk“ erleichtern soll, finden sie hier.

Josef Watschinger führt, ausgehend von eigenen Erfahrungen als Schüler und aktuellen Beobachtungen als Schulleiter, in die Thematik Personalisierung ein. Er stellt Individualisierung und Personalisierung gegenüber und zeigt auf, dass Kompetenzentwicklung als auch Fragen der Inklusion mit personalisiertem Lernen Hand in Hand gehen, ja gehen müssen. Watschinger verweist auf die schulische Herausforderung, entwicklungskohärentes Lernen zu ermöglichen, und plädiert für ein genaues und nuanciertes Wahrnehmen, dem ein ernsthaftes und mutiges Zulassen folgen soll. Raum erleben, Raum erfahren, Raum sich aneignen. Ingrid Handle reflektiert anhand einer beobachteten Lernsituation, wie Lernräume zu Lebensräumen werden und dadurch die Potentiale und Stärken der Lernenden lebendig und kraftvoll hervortreten. Drei Buben tauchen ein in eine an sie gestellte Aufgabe und erhalten durch den umbauten Raum und durch den pädagogischen Freiraum den Spielraum, ihr Lernen nach ihren Vorstellungen und Gedanken zu gestalten. Sie tauchen ein in einen – wie Martin Wagenschein das nannte – „verwirrenden und saugenden Strudel“ und lassen sich leiten von dem was zwischen ihnen passiert. Auch wenn die UN-Kinderrechts-Konvention Spielen als Recht der Kinder verankert, sieht die Realität oft anders aus. Beate Weyland und Rosa Strasser rufen die Qualität des freien Spiels in Erinnerung und plädieren dafür, dass Raum und Zeit dafür auch in Bildungseinrichtungen geschaffen werden.notiz 101 aus sich heraus lernen (von Josef Watschinger)

notiz 102 Lernen als Zwischenereignis (von Ingrid Handle)

notiz 103 spielen (von Beate Weyland & Rosa Strasser)

Beate Weyland stellt mit dieser Notiz pädagogische Argumente zur Unterstützung der These dar, dass Umgebungen in Schulen und Kindergärten mit dem Vorhandensein von Pflanzen aktuell verbreitete Defizite an Naturbezug bzw. -kontakt kompensieren können. Die aktuell größte Herausforderung weltweit ist, eine neue Nachhaltigkeit zu erfinden, die die Welt retten kann. In diesem Text geht es darum, mit Kindern und Lehrpersonal mit Zimmerpflanzen einfache und echte Wege aufzubauen, die starke Brücken zwischen Innenräumen, Naturräumen und der Welt schlagen.notiz 121 in Beziehung mit Pflanzen leben (von Beate Weyland)

Der Schulsprengel Welsberg – ein kleines Netzwerk von Schulen in Südtirol – hat sich zum Ziel gesetzt, das Lernen zunehmend zu personalisieren. Josef Watschinger – Schuldirektor im Schulsprengel Welsberg – skizziert die pädagogischen Intentionen seiner Schulen und zeigt, wie sich diese in Bezug auf die Personalisierung des Lernens selbst aktivieren und forschend auf den Weg machen. Er gewährt exemplarisch Einblicke in einige Arbeitsfelder und versucht mit Kurzgeschichten (sogenannten Vignetten), die Potentiale der Personalisierung des Lernens sicht- und spürbar zu machen. Karin Sparber und Josef Watschinger berichten über ihre Erfahrungen von einem schulischen Lernen, das von realen Aufgaben und Herausforderungen ausgeht, als Projekt in der Gruppe entwickelt und kooperativ umgesetzt wird. Ihre Berichte aus der Praxis lassen erahnen, dass dieser Ansatz ein wirksamer Weg ist im Sinne der viel geforderten Kompetenzentwicklung. Sie zeigen, welches Anregungspotenzial in Realprojekten steckt und belegen, welch ungeahnte Leistungsbereitschaft und Gestaltungsfreude Schüler∙innen entwickeln, weil das, was sie tun, Sinn ergibt und Sinn schafft.notiz 141 personalisiert lernen (von Josef Watschinger)

notiz 142 Realprojekte (von Karin Sparber & Josef Watschinger)

Rosa Strasser geht zunächst auf das allgemeine Verständnis von Vertikalität ein und zeigt auf, wie die vertikale Dimension in Sprache und Metaphorik auch im übertragenen Sinn gebraucht wird. Den Ausdruck „vertikales Verstehen“ verwendet die Autorin angelehnt an den von Otto C. Scharmer 2019 eingeführten Begriff „vertical literacy“ und zeigt an konkreten Beispielen, u.a. am Verstehen von Professionen und Organisationsformen, welche zusätzlichen Perspektiven eine vertikale Betrachtungsweise eröffnen und wie sie Heuristiken bereichern kann. notiz 200 vertikales Verstehen – Vertikales verstehen (von Rosa Strasser)

Diese Notiz führt in entwicklungsbezogenes Geschehen im Feld des Bauens bzw. der Architektur ein. Michael Zinner weist anlässlich persönlicher Erfahrungen wie fachlicher Diskurse darauf hin, Baukulturgeschichte noch einmal anders zu lesen bzw. zu deuten. Er bezieht sich dabei auf Jean Gebser, der in der Mitte des 20 Jahrhunderts eine „vertikale“ Geschichte der Mutationen menschlicher Bewusstseinsstruktur vorlegt. Gemäß dieser umreißt Zinner entsprechende Aspekte von magischen, mythischen, mentalen und integralen Welten im Feld der Architektur und spannt den Bogen für vier weitere Detailerkundungen auf.notiz 210 vom Schutz zur Wahrung (von Michael Zinner)

In dieser Notiz skizziert Michael Zinner eine entwicklungsbezogene Geschichte von Bildungsbauten. Er schlägt entlang der Stufen der Aufmerksamkeitsstruktur von Otto C. Scharmer vier sogenannte „Konfigurate“ – Punkt, Linie, Kreise und Feld – vor, die er als verdichtete Prinzipien organisationaler wie räumlicher Schulverfassung versteht. Auf Basis der Arbeiten des Architekten Edward Robson, des Erziehungswissenschaftlers Hermann Lange und des Architekten Hermann Hertzberger diskutiert Zinner fallbezogen eine gestufte Entwicklung des Verständnisses von bzw. für Schulraum.notiz 220 von Dorfschule zu Schuldorf (von Michael Zinner)

In dieser Notiz dehnt Zinner entwicklungsbezogenes Denken von Jean Gebser und Otto C. Scharmer auf die Frage der Autorinnenschaft im Feld der Baukunst aus. Der Begriff der anonymen Architektur von Bernhard Rudofsky wird in Stufen autonymer, onymer, kononymer und transonymer Baukunst erweitert. Zinner verknüpft weiter Phänomene aus Wirtschaft, Gesundheit und Bildung mit der Kunsttheorie von Ken Wilber und betrachtet – derart mehrfach zusammengeschaut – Autorinnenschaft mit Blick auf Bewusstseinsentwicklung neu.notiz 240 von Autor zu Hebamme (von Michael Zinner)

Franz Hammerer beschäftigt sich, ausgehend von einer Hospitation in einer der neu errichteten Clusterschulen in Österreich, der „Schule am See“ in Hard in Vorarlberg, mit der Verbindung von Lernen und Raum in der Montessori-Pädagogik. Er zeigt die zentralen Merkmale dieses nach wie vor zukunftsweisenden pädagogischen Konzepts auf und erschließt Gestaltungsansprüche an den Raum, die „vorbereitete Umgebung“.notiz 302 Montessori-Pädagogik (von Franz Hammerer)

notiz 401 Begriffsklärung (von Otto Seydel)

Otto Seydel geht Ursachen und Folgen von Sprachbarrieren bzw. Missverständnissen nach. Kritisch hinterfragt wird, wenn bildstarke Wortschöpfungen wie „Landschaft“ oder „Marktplatz für neue räumliche Konzepte semantisch „aufgeladen“ erscheinen. Die Achtsamkeit gegenüber der eigenen Sprache über die jeweilige Fachdisziplin hinaus soll dazu beitragen, die entscheidenden räumlichen und pädagogischen Qualitäten eines Schulgebäudes genauer zu erkennen, verständlicher zu vermitteln und wirkungsvoller zu nutzen.

Diese Notiz thematisiert Clustertypologien ohne die atmosphärisch-materielle Dimensionen von Architektur. Zinner beschreibt Cluster als „beziehungs-“ bzw. „atmungsaktive“ Antwort auf Phänomene wie Vieldeutigkeit und Verflüssigung zeitgenössischer Lebensumstände. Auf Basis entsprechender Spuren in der europäischen Schulbaugeschichte expliziert er drei Dimensionen einer Untersuchung – geometrische Gefügequalitäten, physiologische Hautqualitäten und unterschiedliche Nutzungsoptionen, die er in drei anschließenden Notizen behandelt. In dieser Notiz vertieft Michael Zinner das Verständnis von sogenannten „zentrierten“ Clustern anhand vier annähernd gleich großer zeitgenössischer Schulneubauten. Entlang einer Untersuchung geometrischer Gefügequalitäten, physiologischer Hautqualitäten und möglicher Nutzungsoptionen spürt Zinner den Gemeinsamkeiten und Unterschieden dieser Schulen nach. Er plädiert dabei für ein genau differenziertes Analysieren jeder einzelnen Schule und zeigt dementsprechend, wie nuancierte Details ein Gelingen zentrierter Cluster mitbegründen. In dieser Notiz vertieft Michael Zinner das Verständnis von sogenannten „seitigen“ Clustern anhand vier zeitgenössische Schulbauten, einen Umbau und drei Neubauten. Entlang einer Untersuchung geometrischer Gefügequalitäten, physiologischer Hautqualitäten und unterschiedlicher Nutzungsoptionen spürt Zinner den Gemeinsamkeiten und Unterschieden dieser Schulen nach. Er plädiert dabei für ein genau differenziertes Analysieren jeder einzelnen Schule und zeigt dementsprechend, wie nuancierte Details ein Gelingen seitiger Cluster mitbegründen. In dieser Notiz vertieft Michael Zinner das Verständnis von sogenannten „annähernden“ Clustern anhand von vier Umbauprojekten. Entlang einer Untersuchung geometrischer Gefügequalitäten, physiologischer Hautqualitäten und unterschiedlicher Nutzungsoptionen spürt Zinner den Gemeinsamkeiten und Unterschieden dieser Schulen nach. Er plädiert dabei für ein genau differenziertes Analysieren jeder einzelnen Schule und zeigt dementsprechend, wie nuancierte Details ein Gelingen annähernder Cluster mitbegründen.notiz 410 clustern (von Michael Zinner)

notiz 411 zentriert clustern (von Michael Zinner)

notiz 412 seitig clustern (von Michael Zinner)

notiz 413 annähernd clustern (von Michael Zinner)

Christian Kühn untersucht ein Element, das im Schulbau der letzten Jahre zu einem beliebten Muster wurde: die „Lerntreppen-Halle“, eine Kombination aus Sitztreppe, Tribüne und zentraler, meist von oben belichteter Halle. Ihr Ursprung lässt sich identifizieren: Herman Hertzberger hat sie seit den 1980er Jahren entwickelt und in zahlreichen Projekten eingesetzt. Der Beitrag beschreibt, wo die Unterschiede dieser Anlage zu früheren, ähnlichen liegen; welche Faktoren zu beachten sind, um sie sinnvoll einzusetzen; und welche Alternativen es zu ihr gibt.notiz 421 lebendige Treppen (von Christian Kühn)

notiz 511 Veränderung ist eine gute Schule (von Nikolaus von Kaisenberg)

Nikolaus von Kaisenberg stellt die Frage, wie Schule den natürlichen Anlagen von Entwicklung gerecht werden und dazu beitragen kann, die individuellen und die gemeinschaftlichen Potenziale der Menschen zur Entfaltung zu bringen. Und er sucht danach, wie Raumbildung und Lebensprozess vermehrt in einen Dialog treten können.

Im Handeln und Wirken machen sich Menschen die Welt zu eigen. Sie eignen sich so ihre Umgebung auf kulturelle, soziale und gestaltende Weise fortwährend an. In dieser Notiz geht Katharina Lenggenhager dem Gedanken nach, wie durch Mitwirken Atmosphäre iterativ erschaffen wird. Sie plädiert für gebaute Umgebungen, welche durch hohe Nutzungsqualitäten stetiges mitwirkendes Handeln fördern.notiz 601 Atmosphäre durch Mitwirken (von Katharina Lenggenhager)

Nikolaus Juen geht auf die Entwicklung im Schul- und Kindergartenbau der letzten eineinhalb Jahrzehnte in Tirol ein. Er zeigt auf, wie prozessorientierte offene Diskussionen neue Wege ermöglichen und zu breiter Akzeptanz führen und dadurch die Handlungsspielräume innerhalb der Verwaltung nachhaltig verändern können. Kritisch wird aber auch darauf verwiesen, dass dieser Botton-up-Prozess, der als „stille Revolution“ an der Basis begann, nur dann seine volle Gestaltungskraft entwickeln kann, wenn ein breites politisches Bekenntnis für visionäre Bildung, abseits arbeitsrechtlicher Fragen, gefunden werden kann.notiz 733 Schulbau in Tirol (von Nikolaus Juen)

In diesem Bereich sind noch keine Notizen vorhanden.

notiz 964 Schul-Disziplinierung und Norm-Individualität (von Sina Guettaf)

Sina Guettaf weist mit der Diskursanalyse auf, dass Ganztagsschulen eine nächste Form der Disziplinierung inkorporiert haben. Dabei wird die Bedeutung von Raum und Zeit auf bzw. für die Disziplinierung von Schüler∙innen herausgearbeitet. Historisch untermauert und aktuell nachgezeichnet wird aufgezeigt, wie sich durch Disziplinierungsprozesse an der Ganztagsschule eine sich selbst normierende Individualität der Schüler∙innen weiter forciert.